こんばんは。泉です。

今日は11月28日。

Twitterで知ったんですが語呂合わせで「いいテューバ(チューバ)の日」らしいです。

実は僕は学生時代はずっとテューバを吹いておりました。

中学1年生の時に吹奏楽部に何の気まぐれか入部。

パーカッションとかコントラバス、トロンボーンなどに憧れがあったものの、最終的にテューバ担当になりました。

吹奏楽をずっとやってきた人間からすると、オーケストラでのテューバの出番の少なさというのは最初知った時には結構な衝撃だったりします。

吹奏楽だとほぼ吹きっぱなしの曲とかも普通にあるし・・・

今日は「いいテューバの日」にちなんでテューバの出番が異様に少ない曲として有名な「あの曲」とか「あの曲」とかを紹介していこうかなと思います。

名曲だけに演奏される機会が多いのですが、その裏に隠れた「テューバ吹きの悲哀」を感じて頂ければ幸いです。

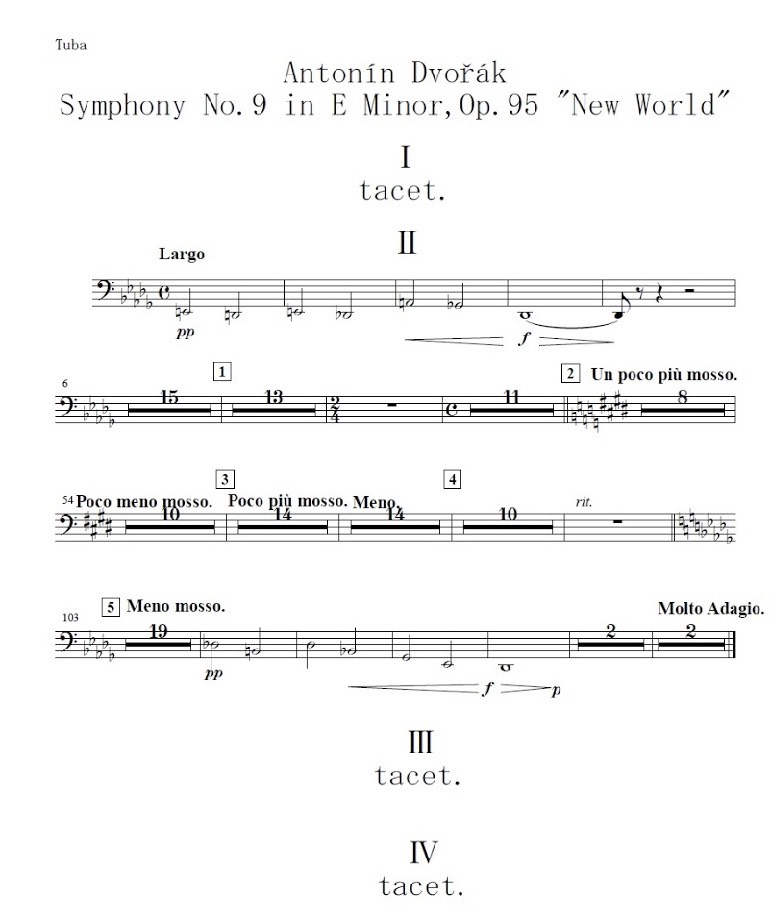

ドヴォルザーク 交響曲第9番《新世界より》

「テューバの出番が少ない曲」と言ったらまず誰もがこの曲のことを思い浮かべるでしょう。

最も有名なオーケストラ曲の一つ、《新世界より》です。

第2楽章は「家路」というタイトルで歌詞を付けて歌われていたり(遠き山に日は落ちて〜)、第4楽章はテレビでもよくBGMに使用されていたり、実はアニメ「ONE PIECE」に使われていたりと耳にする機会も多いですね。

そんな《新世界より》、全楽章通すと大体40分。

その中でテューバの出番は第2楽章のわずか9小節だけなんです。

しかも9小節と言っても、そのうち1小節はその前の小節で伸ばしている音が残っているだけだから実質8小節。

なぜここまで極端に出番が少ないのか。

諸説ありますが、初演時に第3トロンボーン奏者がバス・トロンボーンを使用しておらず、コラールの低音に不安が残ったから、という説が有力なようですね。

《新世界より》のパート譜は第3トロンボーンとまとめて書かれており、極端に出番が少ないにも関わらずパート譜自体は数ページあります。

では、実際テューバが吹くところだけを楽譜に興してみたらどうなるのか。

作ってみました。

最初に4小節と、その残響が1小節。最後の方にもう4小節。これだけです。

《新世界より》は他にも「全曲でシンバルはたったの1発だけ」という話も有名だとは思いますが、第4楽章で1発だけ音を出すシンバル奏者は、第3楽章にしか出番がないトライアングルを兼ねることが出来るのでやはりテューバの方が出番は少ないのです。

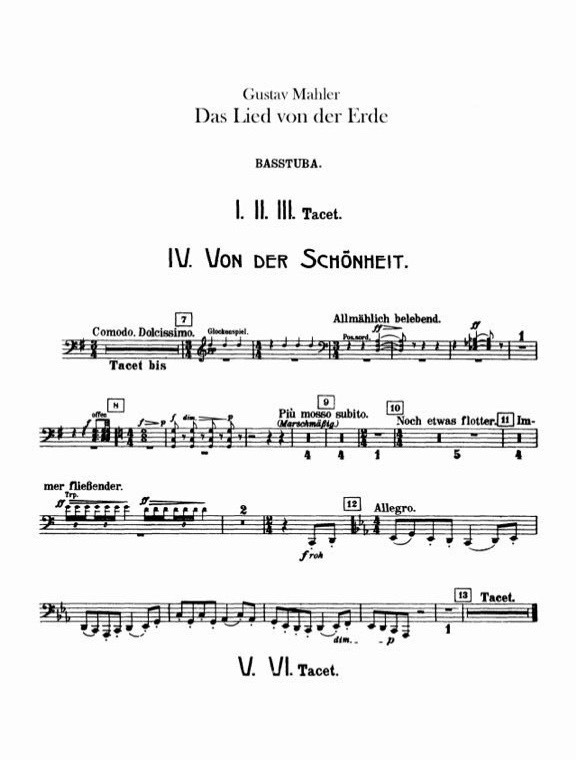

マーラー 大地の歌

マーラーの作曲した巨大な声楽つき交響曲《大地の歌》。

本来は《交響曲第9番》に当たる楽曲になるはずだった《大地の歌》。

ベートーヴェンをはじめとして交響曲を9曲作曲すると死ぬというジンクスを恐れていたマーラーはあえてこの曲に第9番と付けずに世に送り出しました。

その後交響曲第9番は無事作曲されますが、第10番を完成させることなくマーラーはこの世を去ります。

あくまで、ただの「説」ですけどね。

交響曲とはいえ、連作歌曲としての性格も強い作品ですし。

マーラーの交響曲といえば第5番や第6番を筆頭にテューバ吹きとしては非常に嬉しいくらい活躍の場が与えられているのですが・・・

この《大地の歌》、なんと《新世界より》よりもさらに出番が少ないのです。

まずはパート譜を見てみましょう。

全6楽章のうち、最初の3楽章はTacet(お休み)。

第4楽章の中間で5小節吹いて・・・そのまま後はずっと休み。

時間にして、約10秒くらいでしょうか。全曲は60分近くあるというのに・・・。

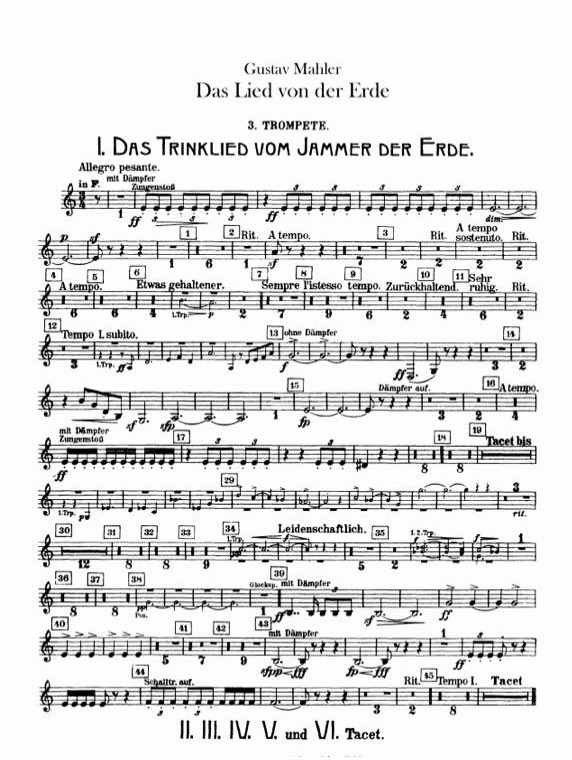

ちなみにこの曲は3番トランペットも出番がかなり少なく・・・

第1楽章が終わったら舞台から降りても許されるんじゃないだろうか・・・。

ブルッフ スコットランド幻想曲

ブルッフが1879年から1880年にかけて作曲したヴァイオリン協奏曲。

ヴァイオリン協奏曲にしては珍しくテューバが編成に含まれているのですが、その出番は序奏と第1楽章のみ。

それでも、上で紹介した2曲に比べたら圧倒的に出番はあるのですが、なぜこの曲を選んだかというと・・・

「吹く場所がピアノまたはピアニッシモしかない」

からです。

第2楽章から激しさを増して熱い音楽が繰り広げられますが、そこにテューバの音は含まれていない・・・

また、もう一つ珍しいポイントとしては「曲の1音目から出番がある」というところでしょうか。

いつか記事にしてみたいと思っているのですが、オーケストラ曲において、テューバが曲の始まりの音から出番がある曲って意外と少ないんです。満を持して登場・・・というものが多い中、この曲は1音目から重厚なコラールを奏でます。

テューバの出番は少なくて寂しいですが、どの楽章も本当に魅力的な素晴らしい楽曲です。

メシアン 彼方の閃光

メシアンの最後の管弦楽曲。

初演はメシアンの死後。

オーケストラの編成が「異様」で、例えばフルートは6人必要だったり、打楽器は10人必要だったり。

そして普通はオーケストラの中に1本だけのテューバもこの曲では3人必要なのです。

このうち、第3チューバがすごい。

70分超えの大曲だけど、音はたったの2音。しかも、同じ音。

第1楽章から第9楽章まで休み続けて、第10楽章で音を最初に1音、最後に1音吹いたら、それで終わりなんです。

まあ、もっともこの曲は他の楽器の出番もかなり偏りがあるので・・・可哀想なのは何もテューバだけではないけども。

例えばコントラバスは第8楽章まで出番がなかったりとか、弦楽器の中でも演奏する人とひたすら休む人に分かれていたりとか。

楽章ごとに編成がバラバラなんです。

まあ、指揮する機会は恐らくほとんどないとは思うけど・・・もしこの仕事が来たらリハーサルをする順番で頭を悩ませる気がします。

アマオケでは特にそうですが、テューバに正団員のポジションを用意していない所も結構あります。

やはり選曲において全てのパートに満遍なく出番があるという曲はなかなか無いので・・・。

僕も学生時代、たまにアマオケのエキストラでテューバを吹きに行っていましたが、出番の少なさに寂しさを覚えて帰ってきたこともよくありました。

乗り番がメインだけという演奏会ならまだしも、序曲だけ出番があり、中プロ・メインプロは降り番という演奏会にも出演したことがあります。序曲で7分ほど吹いたら次の曲の間に楽器を片付けてメインプロは客席で聴いていました(笑)。

それはトロンボーンや打楽器にも言えることですね。とあるアマオケのエキストラに行った時、トロンボーンの正団員の方が「入団して1年半。やっとトロンボーンに乗り番がある曲になった・・・!」と言っていたのには驚きました。

オーケストラの演奏会に足を運んだ際にはテューバ吹きの一挙一動に注目してみるのも面白いと思いますよ。