こんばんは。

今日、Twitterでアラン・ギルバート指揮の都響のハイドンが少し話題になっていました。

交響曲第90番で、アラン・ギルバートが最後の1音を振り終わりオーケストラを立たせようとしたら、まだ実は曲が終わってなくてコンサートミストレスに指摘され、観客に「ごめんなさい」と言ってから再開した・・・という「演出」です。

Twitterを見ている限り、本当に指揮者がミスをしたと思っている人も少なからずいたようですが・・・(笑)。

ハイドンの作曲した交響曲第90番はそういったイタズラ心のある作品で、初めて聴いた人なら絶対「これで曲が終わった」と騙されるほど派手に終止しておきながら、しばらく無音の状態を保ったあと何気なく曲が再開するんです。

うっかりここで拍手をしてしまうお客さんも実は多く、拍手が入ってしまっているライブ録音のCDもあるそうですよ。

ハイドンの交響曲はどれも似たような構成をしていてどれがどれだか分からない・・・とお思いの方もいるかと思いますが、実は聴いてみると意外と面白い仕掛けが施されていたりして楽しいものです。

今日の更新ではそんなハイドンの魅力溢れる交響曲をいくつか紹介していきたいと思います。

Contents

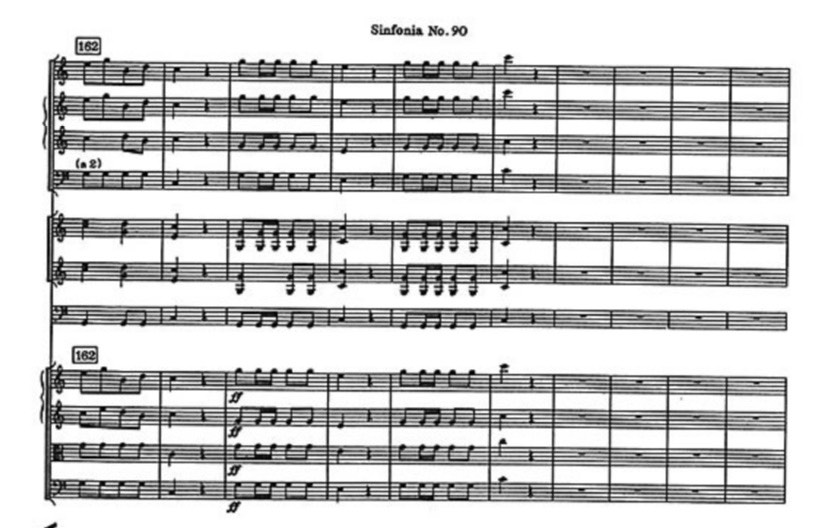

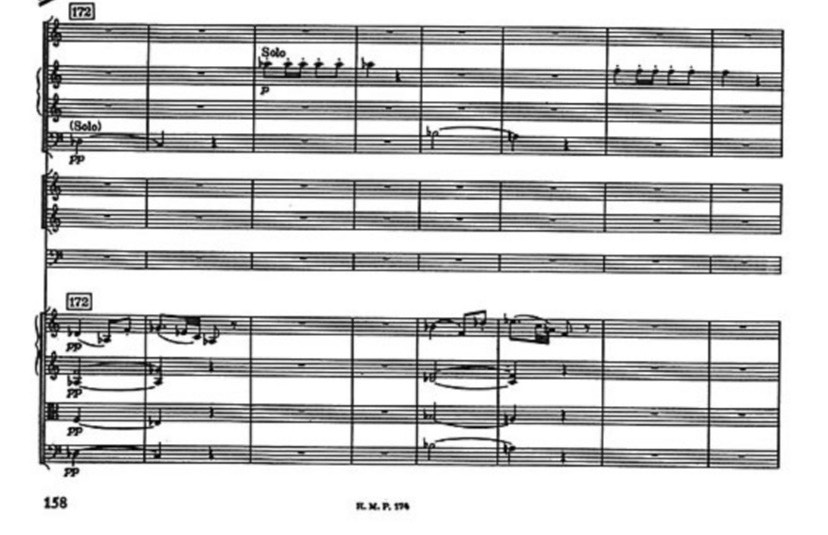

交響曲第90番、第102番〜観客の予想を裏切る終止〜

どちらもあまりメジャーな部類ではありませんが、共通しているのは終楽章にて「終わったと見せかけて終わっていない」という仕掛けがされているということです。

交響曲第102番の、その箇所はこちら。

ダン!ダン!ダン!と派手に終わったかのように見せかけて・・・すぐに木管楽器から弱音で音楽が再開します。

このように、聴衆の予想を裏切る仕掛けが当時は新鮮で面白がられたのでしょうか。

学生時代にこの曲のレッスンを受けた時、「この部分でお客さんがうっかり拍手してしまうように仕向けるんだ。」と先生から言われました。

疾走感溢れる、素敵な楽曲です。是非聴いてみてください。

第45番《告別》〜中間管理録ハイドン〜

この交響曲のエピソードはあまりにも有名です。

ハイドンは1761年にエステルハージ家の副楽長という職を得ます。(1766年に楽長に昇進)

エステルハージ家はハンガリー系の貴族なのですが、夏季休暇には本拠地から40キロ近く離れたハンガリーの離宮、エステルハーザに滞在していました。

その時に、ハイドンを含むお抱えの楽団員は全員同行します。

ある年、このエステルハーザへの滞在が急遽2ヶ月延長されることになり、楽団員たちは単身赴任が延長された状態になります。

次第に楽団員たちの不満が溜まっていく中、ハイドンが打って出た打開策がこの《告別》と呼ばれる交響曲なのです。

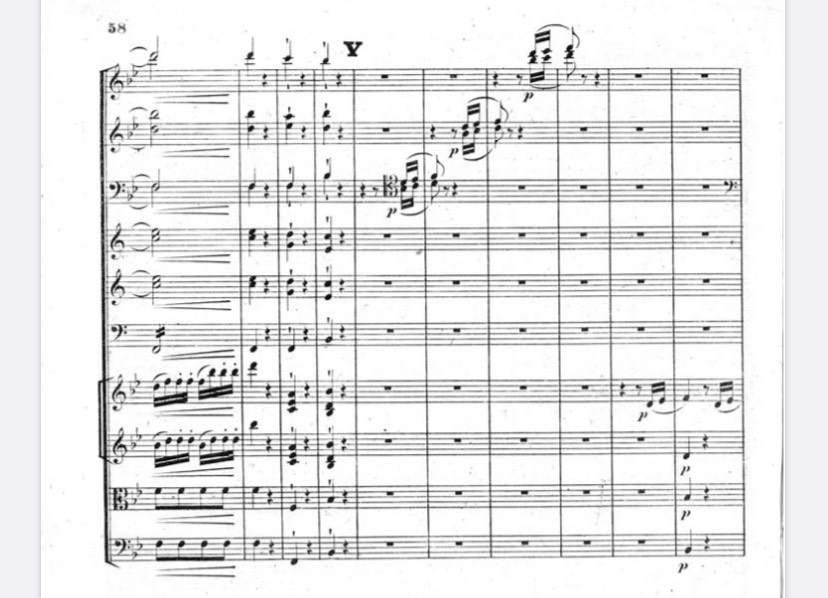

従来の構成通り4楽章形式で曲は進みますが、終楽章が終わったと見せかけて、突然第2の緩徐楽章ともいうべき曲が始まります。

この終楽章は、曲が進むごとに演奏者が一人、また一人とロウソクを消して舞台から去っていき、最後にはヴァイオリン奏者が2人残るだけ・・・という演出が付いているのです。

これを見たエステルハージ侯は即座にハイドンの意図を読み取り、楽団員に休暇を出したそうです。

「早く帰りたい」という楽団員の気持ちも、エステルハーザを気に入っているからこそ滞在延長を決定した主人の気持ちも、両方分かるだけにハイドンの気苦労はいかほどのものだったでしょうか。

見事な打開策だったようですね。

気になる方はYouTubeなどで見てみてください。

同じ「舞台から立ち去る」行動とはいっても、公演ごとに演出が色々と異なっていて面白いですよ。

交響曲第100番《軍隊》〜貴婦人が失神したとかしないとか〜

記念すべき100曲目の交響曲につけられたタイトルは《軍隊》。

これは曲中にトルコ軍楽隊の打楽器であるシンバル、トライアングル、バスドラムが使用されていることに由来します。

18世紀ヨーロッパの宮廷ではトルコ音楽がエキゾティシズム(異国趣味)の対象であり様々なトルコ風の音楽が取り入れられていました。

例えばモーツァルト。トルコ宮殿を舞台にした《後宮からの逃走》を作曲したり、ピアノソナタの終楽章に「トルコ行進曲」を用いたり、ヴァイオリン協奏曲第5番には《トルコ風》という副題が付けられています。

当時のオーケストラには軍楽隊の打楽器が用いられることはまず無かったため、非常に新鮮な響きを聴衆は楽しんだことでしょう。

ただ、この曲の第2楽章で響く打楽器のあまりの迫力に聴きに来ていた貴婦人が失神した、なんていうエピソードも残されています。

確かに緩徐楽章で急に大軍が突撃してくるかのように激しく打楽器が打ち鳴らされるわけで、驚くのも無理はないでしょうね。

ちなみにこの第2楽章、途中にトランペットのファンファーレが用意されていますが、メンデルスゾーンの《結婚行進曲》、あるいはマーラーの《交響曲第5番》冒頭のトランペットに酷似しています。

これは偶然なのか?それともトランペットのファンファーレにこのリズムを用いたのは実はハイドンの発案だったりして・・・。

交響曲第94番《驚愕》〜寝ている聴衆を許さない〜

この曲のエピソードも結構有名です。

驚愕、というタイトルは第2楽章で弱音で進んでいた音楽に突然、ティンパニ、トランペットを伴った強烈な1音が鳴り響くことに由来しています。

これは楽曲の演奏中に居眠りをする聴衆が少なからず存在していたことに腹を立てたハイドンのユーモア溢れる仕返しで、狙い通りこの場面で寝ていた聴衆は驚いて目を覚ましたとか。

ただ、このエピソードはどうやらフィクションのようです。

エステルハージ家に長く仕えたハイドンですが、音楽に理解のあった当主であるニコラウス・エステルハージ侯爵が死去した後、転機を迎えることになります。

後継ぎであるアントン・エステルハージ侯爵は父親のように音楽に理解のある人間ではありませんでした。お抱えの楽団を解散させ、当時楽長を務めていたハイドンに年金暮らしを強いるのです。

ただ、この状況はハイドンにとって特に悪い話でもなく、自由に作曲する機会を得ながらも安定した収入が入ってくるという、むしろ音楽家としては優遇された立ち位置に立ったとも言えます。

ウィーンに出てきたハイドンはそこで知り合ったヨハン・ペーター・ザロモンの招きを受けてイギリスに渡って新作の交響曲を披露することになります。

1791年〜1792年と1794年〜1795年の2回にわたってイギリスを訪問したハイドンは後に「ザロモン・セット(ロンドン・セット)」と呼ばれることになる12曲の交響曲群を書き上げます。

《驚愕》はその1回目のイギリス滞在である1792年の作品です。

その他、おかしなニックネーム付き交響曲

ハイドンの交響曲にはおかしな副題が付いているものが多いのですが、そのほとんどが、作曲者自身による命名ではなく、後に第三者によって付けられたものです。

音楽的な内容に言及しているわけではないタイトルばかりですが、興味を持つきっかけにはなるのではないでしょうか。

いくつか例を挙げると・・・

交響曲第55番《校長先生》・・・第2楽章の規則正しいリズムが由来だそう。いつの時代も、校長先生とはそう言ったイメージなのでしょうね。

交響曲第82番《熊》・・・終楽章の冒頭に出てくる低音が熊使いの音楽に似ているから、と説明している文章もあれば、単純にこの低音が熊の唸り声に似ているから、と説明している文章もあります。どちらにせよ、作曲者の命名ではないことは確かです。

交響曲第96番《奇蹟》・・・初演時に会場でシャンデリアが落下。しかしたまたま空席だったため死者が出なかった、というエピソードに由来しており、もはや曲の内容が全く関係ないです。しかもこのエピソードはこの曲ではなく第102番のエピソードだったのではないかという説まで浮上する始末。

交響曲第101番《時計》・・・第2楽章の伴奏のリズムが振り子時計のような規則正しさを思わせるため。その理論で言ったらベートーヴェンの交響曲第8番の第2楽章を当時の聴衆が聴いたら同じく《時計》と名付けるんでしょうか。

作曲者の意図しない副題が付くことはこの時代には良くありましたが、そのおかげで曲に親しみがわく場合もありますよね。

余談〜交響曲の役割〜

ベートーヴェンが9曲、ブラームス、シューマンは4曲・・・と交響曲の曲数はハイドンに比べるとどの作曲家も非常に少ないように感じます。

しかしこれは決してハイドンが速筆だったからでも、後世の作曲家が遅筆だったからでもありません。

「交響曲」というジャンルの捉え方にその答えがあります。

現代のクラシックコンサートでは「交響曲」というとコンサートのメイン曲で、長大な作品が多いというイメージですが、交響曲は元々は歌劇の序曲にルーツを持っています。

オペラの開幕の音楽が、やがて形式を持ち出しました。それが「イタリア風序曲」というもので1曲の中で急、緩、急という3部構成をしていました。

この急、緩、急がそれぞれ独立した楽章となり3楽章形式の音楽が生まれます。これが交響曲の元になっているわけですね。

3楽章形式の後半にメヌエット(舞曲)が差し込まれ4楽章形式に。これがハイドン、モーツァルトの時代の交響曲の一般的な形式になっていきました。

このような形式が確立していきましたが、それでもまだ交響曲は「使い捨ての機会音楽」という面が強く残っていました。

ハイドンがイギリスに渡る際に披露した12曲の交響曲も、ザロモンの主催したロンドンでの演奏会のために書かれたものです。

それを「一人の作曲家が生涯を賭して生み出していくもの」まで昇華させたのがベートーヴェン。彼の遺した9曲の交響曲があまりに偉大すぎて後世の作曲家は交響曲というジャンルに手を出すのに苦心したと言います(有名なのがブラームスで、交響曲第1番は着想から完成までに21年を要したと言われています)。

これまでに何度か「ハイドンやモーツァルトに比べてなぜベートーヴェンは交響曲の数が少ないのか」と子供や音楽の愛好家の方に聞かれる機会があったのですが、実はそういう理由があるんです。

時代によって、そのジャンルの音楽に求められることが異なっていたからなんですね。

せっかくハイドンの交響曲に付いて語ったので、余談として書き添えておきます。